皆既月食2014(準備編) ― 2014/10/08 23:00

皆既月食2014(本編) ― 2014/10/08 23:10

今年は夏の天候不順で星空指数が低かっただけに全行程を好条件で観察することができる10月8日の皆既月食は今年最大の天文イベントという気持ちでのぞみました。次に日本で見られる皆既月食は2015年4月4日、その次は2018年1月31日となります。

部分食の始まり 18:15

皆既食の始まり 19:25

食の最大 19:55(食分1.171)

皆既食の終わり 20:25

部分食の終わり 21:35

2011年12月の皆既月食は前半に降雨があったものの後半は綺麗な月を観察することができました。今回は前半雲の合間からでも観測することができましたが、最大食の後は雲が広がり観望することができませんでした。しかし、火山噴火の影響もなく綺麗な姿を見せてくれました。

地球の影の色のイメージ(GINJI-200FN+NEX-5+SXD)@Komaki JAPAN

地球の影(kenko63-540+A55+GP)18:05-21:45@Komaki JAPAN

後半曇りでちょっとアンバランスな合成になってしまった(63-540+GP)。

《21:45-21:17-20:34-19:56-19:31-19:10-18:55-18:40-18:25-18:05》

月出のころに半影食が始まり18:15から部分食で19:55に食の最大となった。

Kenko63-540+α55で撮影したもの(上記の写真:ホワイトバランス太陽光)を合成。

19:09 天王星の接近(kenko63-540+α55+GP)

21:53 部分食後の満月(kenko63-540+α55+GP)

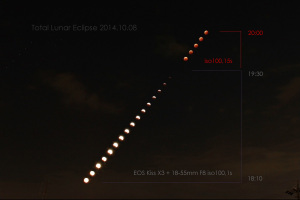

EOS kiss X3 + 18-55mmでのインターバル撮影では、20時以降雲がかかって記録することができなかったため、記録することができた部分のみをトリミングしています。19:30までは露出1秒で固定、それ以降は15秒の露出。

Sony α55 + 11-18mmでのインターバル撮影はPモード(iso200)マイナス2補正で17:55から20:05まで。後半も記録することができたらと思うのだが自然相手だからこれはこれで仕方がない。雲がかかり未完成で終了。

EOS 40D + 10-20mm これは誰もがやってみたいと思う光跡(光度)の変化記録。上記のとおり後半部分は記録できなかったので、前半部分を反転させて疑似合成してそれっぽくしてみた。Pモード(マイナス2補正)。

天候の変化:18:18

18:56 好天

19:59 南から雲が流れてきた

20:16 ほぼ終了な感じ(曇ったので寒くはならなかった)

@高根展望台

皆既月食(ターコイズ・フリンジ) ― 2014/10/08 23:30

皆既月食の月の色は『赤銅色』と決まっていますが、火山の噴火があった年は火山灰の影響を受けて薄黒い赤色になることは知られています。赤銅色になる仕組みは、下の図で示すとおり太陽からの光が地球の大気の影響を受けて屈折するため、地球の影の中央部では赤い波長の光の影響で『赤銅色』になるということです。地球の大気がプリズムの役目をしているからです。

ターコイズ・フリンジ(Turquoise fringe)とは、トルコ石の色をした縁飾りという意味になり、画像検索するとトルコ石の装飾品や衣装が表示されます。皆既月食においては太陽の光が地球の大気で屈折するときにオゾン層で屈折された外側の青い光が月の表面に映し出される現象をいいますが、まだ知名度が低くこれを観察する人は少ないようです。

フィルムカメラで記録していた時代は、主にモノクロで記録することが多かったことと、デーライトのカラーフィルムでは感光する波長の範囲が限られていたので確認されることはありませんでした。2008年に NASA Science が皆既月食の時に月が赤とトルコ石ブルーに変わるだろうと報じました。これが最初の報告だと思います。

ターコイズ・フリンジは日本ではブルーベルトと呼ばれたりもします。デジタルカメラのホワイトバランスは太陽光にせずAWBで撮影すると記録することができる確率が高いようです。撮影後に彩度と明度は調整しますが、記録するための特殊なフィルターや装置は一切不要です(19:04、iso200、2秒)。

19:14 彩度・明度を調整することで青色を強調することができます。

19:53 皆既中の月は赤銅色(ホワイトバランスは太陽光で撮影)

19:53 上の写真の色を分解してみると‥ほんのり青色が‥

20:08 雲の中の月

20:28 雲の中の月

参考:2011.12.10-11に記録したもの

@高根展望台

最近のコメント